食品の安全性がますます重視される現代において、「食品表示」は重要な役割を果たしています。しかし、その基準や法律は複雑で、初めて学ぶ方には分かりづらいものです。この記事では、食品表示の最新の法令基準とともに、特に重要な「米トレーサビリティ法」について分かりやすく解説します。これから食品業界で活躍する方や、パッケージを手掛ける方にも役立つ情報を詳しく紹介します。

目次 [hide]

最新の食品表示とは

食品の表示制度は、消費者に正確な情報を提供し、安全性を確保するための重要な仕組みです。最新の変更点やその背景を理解することが求められています。

関連記事:食品ラベルとは|表示義務やルール・しなくていい場合などを解説

関連記事:【2015年施行】新・食品表示基準|ラベル表示例でみるルール変更点

関連記事:【2024改正】新食品表示法のルール|表示例でわかりやすく解説

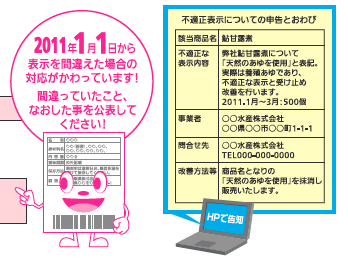

表示違反のルールが変更

2011年1月1日から、食品表示に関する規制がさらに厳格化されました。これまでは、誤った表示があった場合、修正や商品の撤去が求められるだけでしたが、今後は消費者に対する迅速かつ継続的な情報提供が必要です。

具体的には、社告やウェブサイト、店舗での告知を通じて、最低2ヶ月以上にわたり情報を発信することが義務付けられています。

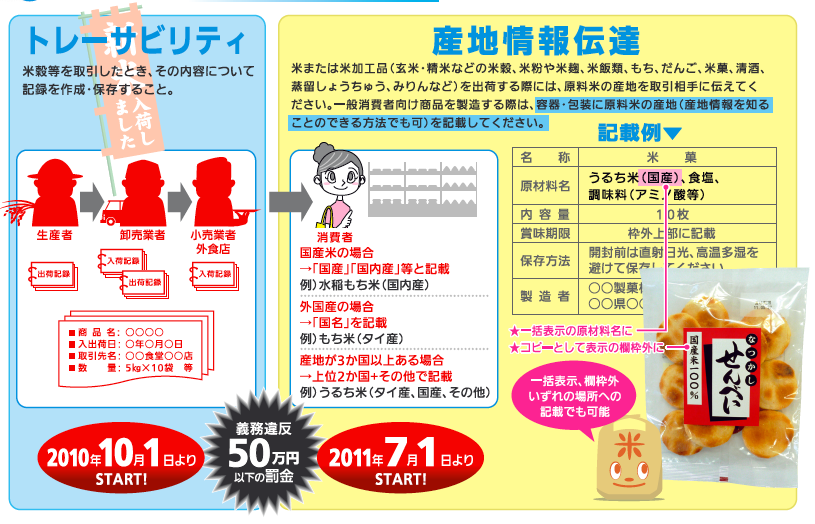

米トレーサビリティ法がスタート

生産から販売の各段階を通じ、食品の移動をわかるようにすることです。

米トレーサビリティ法とは

米トレーサビリティ法は、米や米加工品の流通過程を透明化するために制定された法律です。この法律により、米の産地情報を正確に伝えることが求められています。米の取引が行われた際には、その内容を記録・保存することが義務付けられており、出荷時には産地情報を容器や包装に明確に記載しなければなりません。

義務違反した場合

米トレーサビリティ法に違反した場合、50万円以下の罰金が科せられます。消費者に正確な情報を提供するために、産地情報の記載漏れがないよう、特に注意が必要です。

消費者庁の公式サイトを確認しましょう

食品表示は、以下のような複数の法律によって規制されています。

- 食品衛生法

- JAS法(日本農林規格法)

- 健康増進法

- 景品表示法 など

2009年には、これらの表示制度を一元管理するため消費者庁が設立されました。詳細については消費者庁の公式サイトで確認できます。

関連記事:加工食品の原料原産地表示制度|表示例や新たなルールについて

まとめ

本記事では、2011年1月1日から施行された食品表示規制の厳格化について解説しました。誤った表示があった場合、消費者への迅速な情報提供が求められ、社告や公式サイト、店舗での告知を通じて、最低2ヶ月以上情報を提供する必要があります。また、米トレーサビリティ法の導入により、米穀や米加工品の流通過程が透明化され、産地情報の正確な伝達が義務付けられています。

関連記事:海のエコラベル|持続可能な漁業

関連記事:食品の虚偽誇大広告等の禁止

関連記事:包装食品の不当表示|景品表示法

関連記事:遺伝子組換え表示の変更点・対象食品【2023年4月改正】

関連記事:無添加表示が4月より開始|何が禁止?ラベル表示例を解説

この記事の筆者

中嶋

OSP TOP NEWS 編集担当。

OSPの製品やサービスの情報から、包装や食品表示に関する法改正やトレンド情報まで、多岐にわたるジャンルの記事を20年以上にわたり執筆。

食品包装の豊富な知識を活かして、最近では製造メーカーの組合や、包材メーカーが主催の、衛生説明会に招かれて講師などを務める。

趣味はソルトルアーフィッシング。