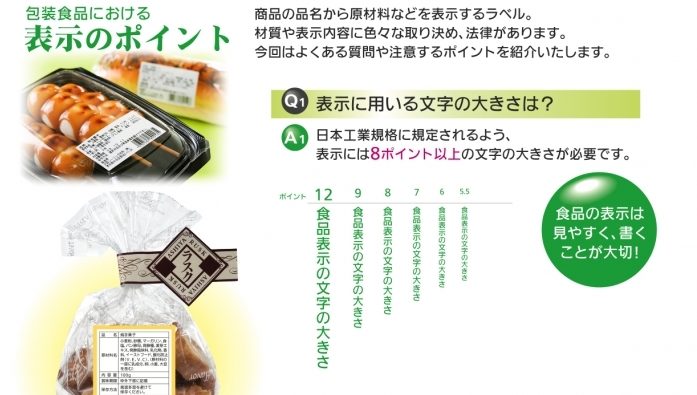

【2015年施行】新・食品表示基準|ラベル表示例でみるルール変更点

作成日:2015年8月21日

最終更新日:2024年05月23日

2015年4月より施行された新しい食品表示基準についてまとめました。ルールが改正された10項目について掘り下げています。

目次

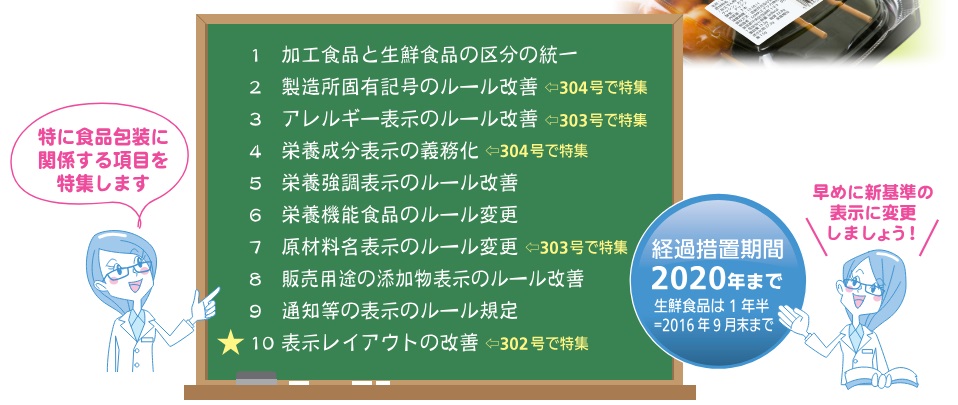

食品表示基準の改正点【10項目】

2015年4月に施行された新食品表示基準では10項目のルールが変更されました。

- 加工食品と生鮮食品の区分の統一

- 製造所固有記号のルール改善

- アレルギー表示のルール改善

- 栄養成分表示の義務化

- 栄養強調表示のルール改善

- 栄養機能食品のルール変更

- 原材料名表示のルール変更

- 販売用途の添加物表示のルール改善

- 通知等の表示のルール規定

- 表示レイアウトの改善

新しい食品表示のラベル表示例

特に食品包装に関する項目「2、3、4、7、10」をピックアップしました。ラベル表示例を使って解説します。

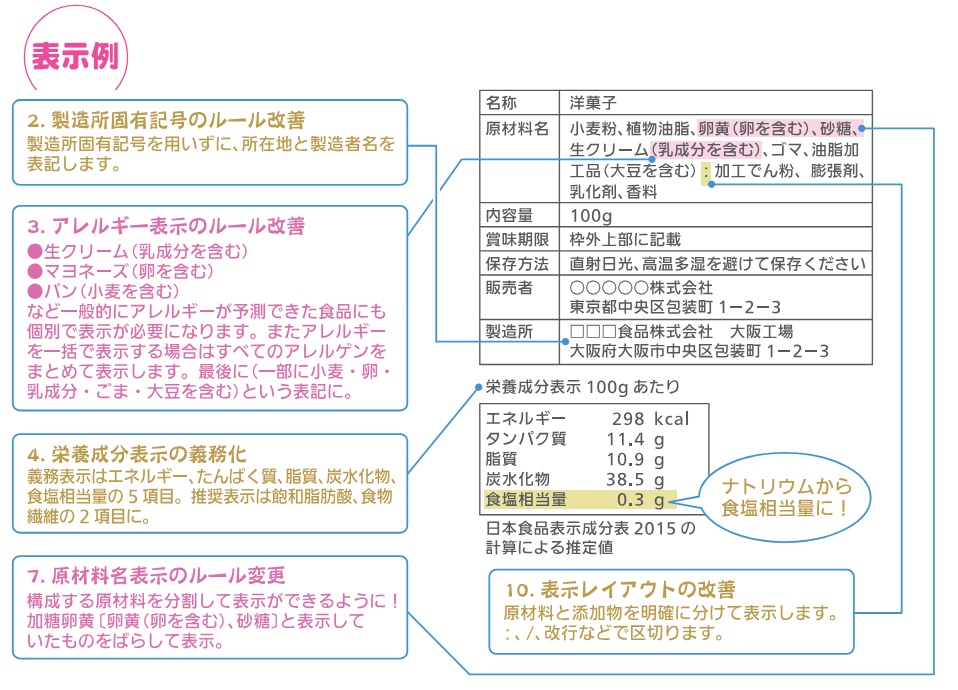

2.製造所固有記号のルール改善

製造所固有記号を用いずに、所在地と製造者名を表記します。

3.アレルギー表示のルール改善

●生クリーム (乳成分を含む)

●マヨネーズ(卵を含む)

●パン(小麦を含む)

など一般的にアレルギーが予測できた食品にも個別で表示が必要になります。 またアレルギー を一括で表示する場合はすべてのアレルゲンを まとめて表示します。 最後に (一部に小麦・卵・ 乳成分・ごま大豆を含む)という表記にします。

4.栄養成分表示の義務化

義務表示はエネルギー、たんぱく質、脂質、炭水化物、 食塩相当量の5項目。 推奨表示は飽和脂肪酸、食物繊維の2項目です。

7.原材料名表示のルール変更

構成する原材料を分割して表示ができるようになります。加糖卵黄〔卵黄 (卵を含む)、砂糖〕と表示していたものをばらして表示します。

10.表示レイアウトの改善

原材料と添加物を明確に分けて表示します。 : /、改行などで区切ります。

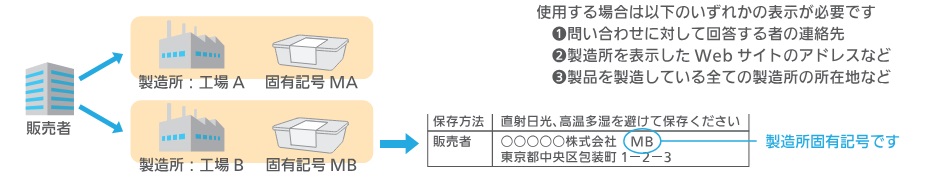

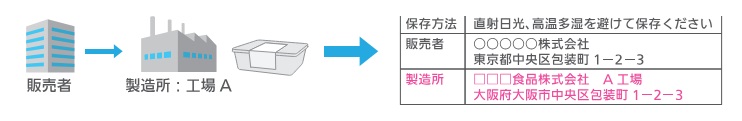

変更点|項目2:製造所固有記号のルール

製造所固有記号は複数での工場生産のみになります。※業務用加工食品を除く

使用する場合は以下のいずれかの表示が必要です。

- 問い合わせに対して回答する者の連絡先

- 製造所を表示したWebサイトのアドレスなど

- 製品を製造している全ての製造所の所在地など

- 製造所:工場A固有記号MA

ひとつの工場で製造している場合は販売者+製造所の名前と所在地が必要です。

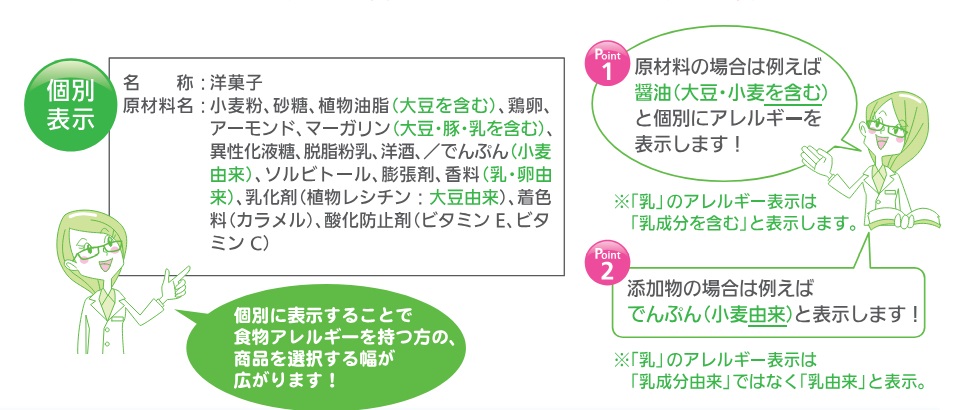

変更点|項目3:アレルギー表示のルール改善

一般的にアレルギーが予測できた食品にも個別で表示が必要です。個別に表示することで食物アレルギーを持つ方の商品を選択する幅が広がります。

・原材料の場合は例えば醤油(大豆・小麦を含む)と個別にアレルギーを表示

※「乳」のアレルギー表示は「乳成分を含む」と表示します。

・添加物の場合は例えばでんぷん(小麦由来)と表示

※「乳」のアレルギー表示は「乳成分由来」ではなく「乳由来」と表示します。

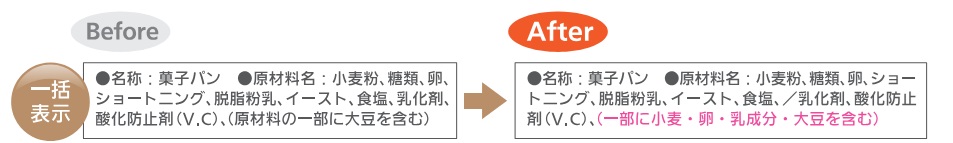

表示スペースが少ない場合は一括表示可能

・アレルギーを一括で表示する場合はすべてのアレルゲンをまとめて表示

例えば、最後に(一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む)という表示にする

・複数のアレルゲンを含んでいる場合の接続は「・」でつなぐ

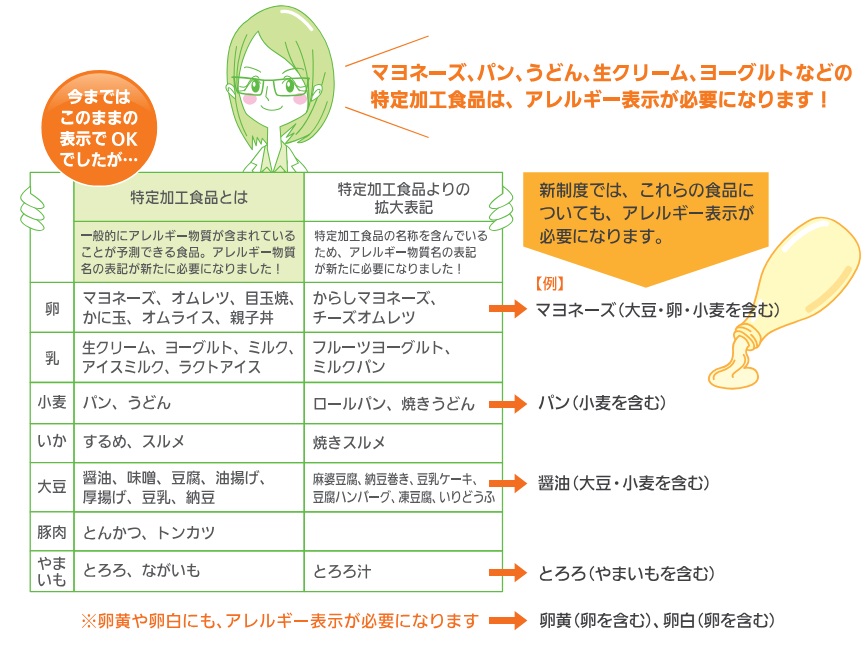

特定加工食品は表示が必要

新ルールにより、マヨネーズ、パン、うどん、生クリーム、ヨーグルトなどの特定加工食品はアレルギー表示が必要になります。

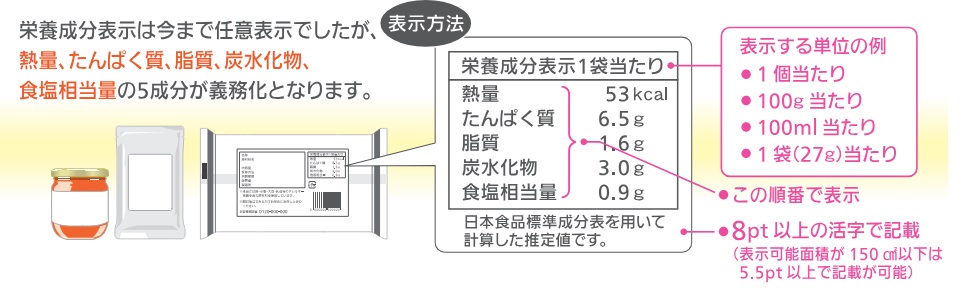

変更点|項目4:栄養成分表示の義務化

加工食品(業務用加工食品を除く)と添加物に栄養成分表示が義務づけられます。栄養成分表示は今まで任意表示でしたが、熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物、食塩相当量の5成分の表示が義務化となります。

・表示順

熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物、食塩相当量の順

・文字サイズ

8ポイント以上の活字で記載(表示可能面積が150cm以下は5.5pt以上で記載が可能)

事業者の規模や対象食品によって省略も可能

全ての食品関連事業者に表示義務が適用されますが、事業者の規模や対象食品によって省略が認められています。

省略が認められる例

1.表示可能面積が小さい商品 →30㎠以下

2.酒類

3.栄養の供給源としての役割が小さい商品

4.原材料が極めて短期間(3日以内)で変更される商品

5.小規模事業者(従業員20人以下or課税売上高1,000万円以下)が販売する商品

6.食品を製造した場所で販売する場合等

※詳しくは最寄りの保健センターへお問い合わせください

推奨表示は「飽和脂肪酸」と「食物繊維」の2項目

・飽和脂肪酸

肉類や乳製品に多く含まれている脂肪酸です。

・食物繊維

野菜、果物、穀物、海藻、キノコ、豆類などの植物性食品に多く入っている成分です。

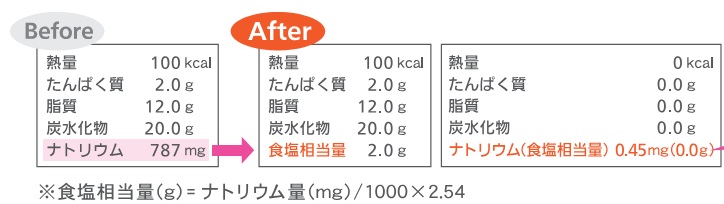

義務表示のナトリウム→食塩相当量

ナトリウムの量は食塩相当量で表示します。併記も可(ナトリウム塩無添加に限る)です。ミネラルウォーターや乾物などナトリウム塩を添加されていない商品は任意でナトリウムを表示できます。

表示の設定方法

・自社の分析や分析機関による分析値を利用する

・計算値または参照値(同じ商品から類推した値)

・上記の併用など

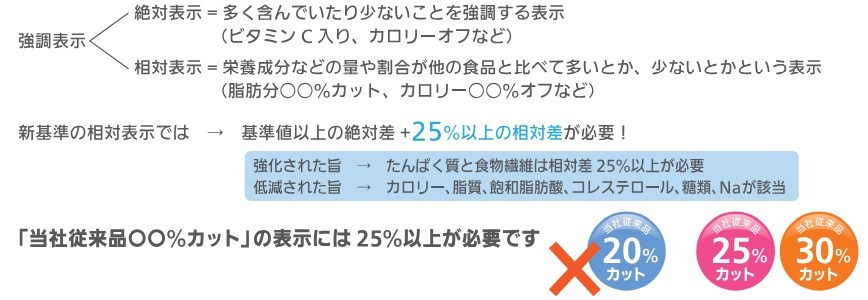

栄養強調表示のルールが変更

強調表示のルールが変わり、「当社従来品〇〇%カット」の表示には25%以上が必要になります。

強調表示

・絶対表示=多く含んでいたり少ないことを強調する表示 (ビタミンC入り、カロリーオフなど)

・相対表示=栄養成分などの量や割合が他の食品と比べて多い、少ないという表示 (脂肪分〇〇%カット、カロリー〇〇%オフなど)

▼新基準の相対表示

基準値以上の絶対差+25%以上の相対差が必要

強化された旨→たんぱく質と食物繊維は相対差25%以上が必要

低減された旨→カロリー、脂質、飽和脂肪酸、コレステロール、糖類、Naが該当

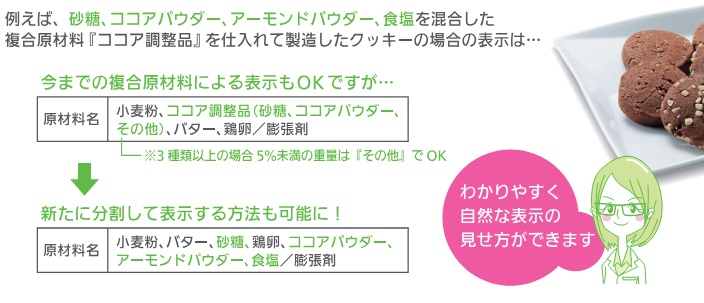

変更点|項目7:原材料名表示のルール変更

原材料名表示のルールが変更し、2種類以上の原材料からなる原材料「複合原材料」を分割して表示することが可能になります。

たとえば、砂糖、ココアパウダー、アーモンドパウダー、食塩を混合した複合原材料『ココア調整品』を仕入れて製造したクッキーの場合の表示は、新たに分割して表示する方法も可能になります。

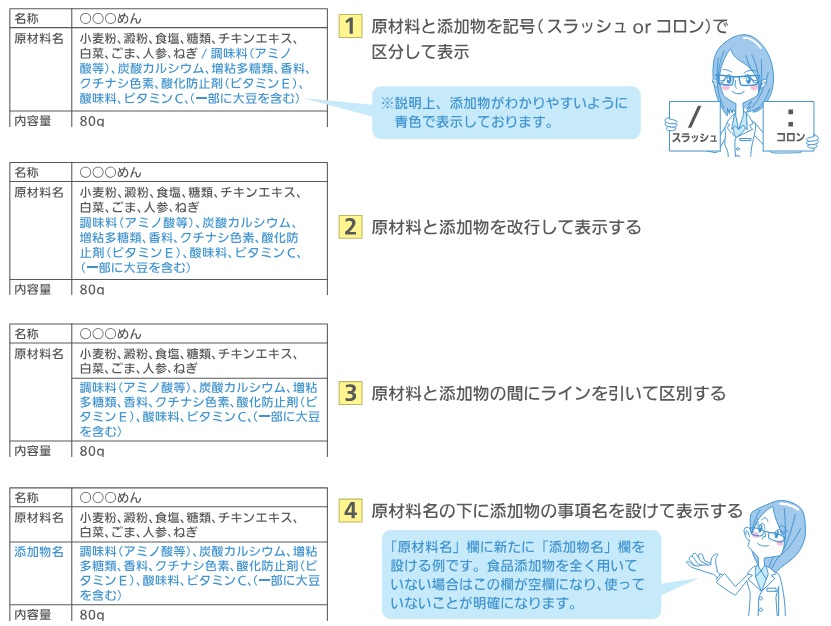

変更点|項目10:表示のレイアウトが改善【ラベル表示例】

新ルールでは原材料と添加物の間に明確に区分をつけて表示することが義務づけられました。添加物と原材料の明確な分け方について、4つの表示例をご紹介します。

※食品表示の原材料名の欄には、原材料が多いもの順で表示し、続いて食品添加物が多いもの順で表示します。

1.原材料と添加物を記号(スラッシュ or コロン)で区分して表示

※説明上、添加物がわかりやすいように青色で表示しています。

2.原材料と添加物を改行して表示する

3.原材料と添加物の間にラインを引いて区別する

4.原材料名の下に添加物の事項名を設けて表示する

「原材料名」欄に新たに 「添加物名」欄を 設ける例です。食品添加物を全く用いていない場合はこの欄が空欄になり、使っていないことが明確になります。

パッケージ変更はクリアラッピングで解決

新ルールの適用により、ほとんどの食品でシール・ラベルやパッケージの改版が必要になります。コンビニ総菜などに貼られたシールの文字はこれ以上小さくすることができませんが、クリアラッピングなら大量の表示が印刷でき商品の中身も確認できます。まずはOSPにお気軽にお問い合わせください。

資料ダウンロード

この記事の筆者

中嶋

OSP TOP NEWS 編集担当。

OSPの製品やサービスの情報から、包装や食品表示に関する法改正やトレンド情報まで、多岐にわたるジャンルの記事を20年以上にわたり執筆。

食品包装の豊富な知識を活かして、最近では製造メーカーの組合や、包材メーカーが主催の、衛生説明会に招かれて講師などを務める。

趣味はソルトルアーフィッシング。