厚生労働省認定!「健康な食事」認証マーク解説

- #カロリー管理 食品

- #コンビニ弁当 健康

- #スーパーマーケット 健康食品

- #健康な食事認証マーク

- #健康志向 食品選び

- #厚生労働省 栄養基準

- #栄養ガイドライン

- #栄養バランスが良い食品

- #総菜 健康的選択

- #食塩含有量 基準

作成日:2015年07月22日最終更新日:2024年08月21日

厚生労働省が2015年4月から施行している「健康な食事」認証マーク制度は、消費者が健康に配慮した食選びを容易にするための取り組みです。この認証マークは、コンビニ弁当やスーパーマーケットの総菜など、日常的に利用される調理済み食品に対して付与されます。

このマークが表示された商品は、栄養バランスが良く、カロリーや食塩含有量が適切に管理されていることを意味し、健康的な選択肢として認識されます。

目次 [hide]

「健康な食事」認証マークとは

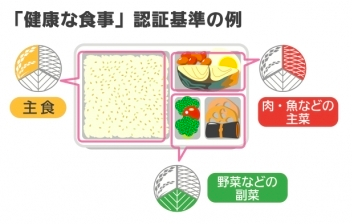

「健康な食事」認証マークの目的は、家庭でよく食べるコンビニ弁当や総菜などの調理済み食品をより健康的にすることです。認証マークがあることで、栄養バランスが良く、カロリーが適切に管理された食事だと判断できます。

認証マークは、厚生労働省が設定した栄養基準に合致する調理済み食品に付けられます。食品製造者は基準を満たした場合のみ、任意で商品にマークを表示できます。この制度は2015年4月から施行されており、健康に配慮した食品選びを支援するためのものです。

認証マークが適用される商品

認証マークは、コンビニエンスストアやスーパーマーケット、宅配サービスで提供される弁当や総菜などの調理済み食品に使用されます。特に全粒粉を使用した製品など、健康的な食生活をサポートする商品が対象となります。

関連記事:食品マーク|表示の意味や珍しいマークも紹介【一覧表27個】

対象外の商品

「健康な食事」認証マークは、牛乳や乳製品・果物・菓子・嗜好飲料・アルコール飲料など、主食・主菜・副菜として扱われない商品には適用されません。

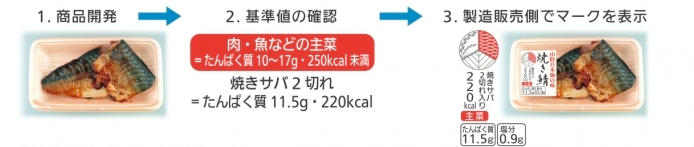

認証マークの表示までの流れ

認証マークの表示には、製造者が厚生労働省の栄養基準を満たしていることを確認するプロセスが必要です。このプロセスは、国による審査が不要で、製造者が自主的に行うため、比較的簡単に実施できます。

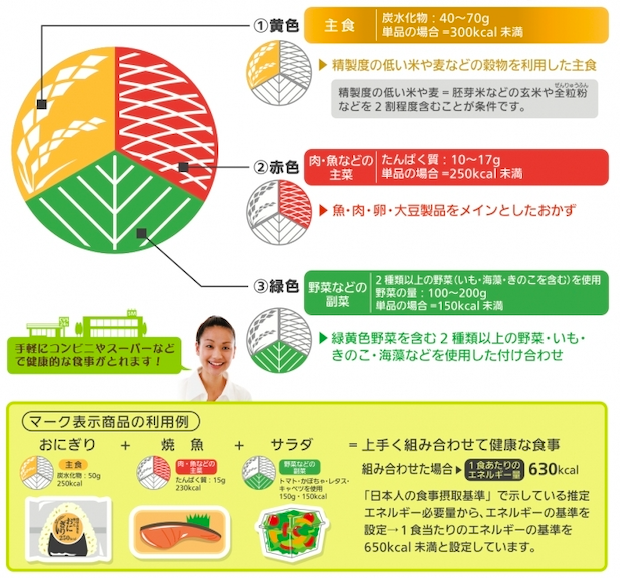

認証マークの栄養基準

認証マークの基準は、エネルギー量が1食あたり650kcal未満です。

また、食塩含有量は単品で1食あたり1g未満、複数の商品を組み合わせた場合は1食あたり3g未満でなければなりません。この基準は、厚生労働省が設定した炭水化物、タンパク質などの栄養素の摂取ガイドラインに基づいています。

対象となるのは、基準を満たしたコンビニエンスストアやスーパーマーケットで販売される弁当や総菜などです。

認証マークの表示方法

認証マークは消費者が容易に識別できるよう、10mm〜30mmのサイズで、商品の容器や包装の目立つ部分に表示されます。このサイズは、一目で健康的な選択肢だと認識できるため、購買時の判断材料として効果的です。

認証マークの利用開始について

2015年4月から、コンビニエンスストアやスーパーマーケットで販売される調理済みの食品に認証マークを表示しています。認証マークは、厚生労働省が定める厳格な栄養基準を満たした商品にのみ許可され、消費者の健康をサポートします。

まとめ

本記事では、「健康な食事」認証マークについて紹介しました。このマークは厚生労働省が設定した栄養基準に合致する調理済み食品に付与され、消費者が栄養バランスが良く、適切なカロリー管理がされている食品を簡単に識別できることを目的としています。認証マークが表示された商品は、コンビニエンスストアやスーパーマーケット、宅配サービスで販売されており、健康的な食生活をサポートするための有益な情報を提供しています。

関連記事:食品マークと環境・リサイクルマークの概要

関連記事:プライバシーマーク

関連記事:JASマークの表示変更

関連記事:地域の食品認証マーク&Eマーク特集|意味や食品例を解説

この記事の筆者

中嶋

OSP TOP NEWS 編集担当。

OSPの製品やサービスの情報から、包装や食品表示に関する法改正やトレンド情報まで、多岐にわたるジャンルの記事を20年以上にわたり執筆。

食品包装の豊富な知識を活かして、最近では製造メーカーの組合や、包材メーカーが主催の、衛生説明会に招かれて講師などを務める。

趣味はソルトルアーフィッシング。