株式会社サンデザインアソシエーツ|代表取締役

松尾 政明 様

1991年に株式会社サンデザインアソシエーツに入社。パッケージデザイナー・プロデューサーとして、一般食品、菓子、酒類等の食品関連のパッケージデザインや商品企画を中心に、日用雑貨、化粧品なども担当。パッケージ部門部長、常務取締役を経て、2018年より同社代表取締役を務める。

目次

目指すべきはメディア力の高いパッケージデザイン

スーパーやコンビニなどの店頭で選ばれる商品になるには、広告物はもちろんのこと、そもそもパッケージ自体に高い訴求力があることが重要になります。そこでパッケージデザインの専門家に、メディアとして商品の魅力を発信し、消費者を引き付ける、パッケージの生み出し方を聞きました。

商品パッケージの役割とは?

商品パッケージには、大前提としての「包む」に加えて、「伝える」という役割があります。昨今、マス媒体が激減しSNSが台頭するなど、メディアは急速に多様化しています。そうした中で、実店舗での店頭販売における商品パッケージは、消費者にとって一番身近で重要なコミュニケーションツール。商品の価値や魅力を伝えるという、メディアの役割を担っていると言えるのです。

特に、スーパーやコンビニなど、同カテゴリーの商品が複数種類、横並びで売られる場合は、

パッケージのメディア力が大きく問われるところ。その商品にどのような機能があるのか? 他社製品との違いは何なのか? などの情報をしっかりと発信し、消費者が理解・納得・期待することで、はじめて手に取られる、買ってもらえるという結果につながります

パッケージを通して何を、どう伝えるのか

パッケージというメディアを通して消費者に伝えるべき情報は、その商品の特徴、価値、魅力です。そのため、パッケージをデザインする際は、まずそれらの点を徹底的に把握することが重要になります。メーカー視点で、自社の強みや特徴、商品づくりのこだわりなどを整理するのはもちろん、そこからさらに柔軟に、消費者視点で価値を抽出し、可視化していくのです。

特に、すでに多くの商品が存在するカテゴリーで、他と差別化できる新商品を発売する場合はなおさらのこと。いくら画期的でも、その内容を分かりやすく伝えられないと、消費者は不安を抱いて購入しません。だから、例えば魅力をストレートに表現したキャッチコピーをパッケージの中心に大きく配置するなど、消費者にとっての明確なメリットをしっかりと発信するパッケージデザインが求められます。

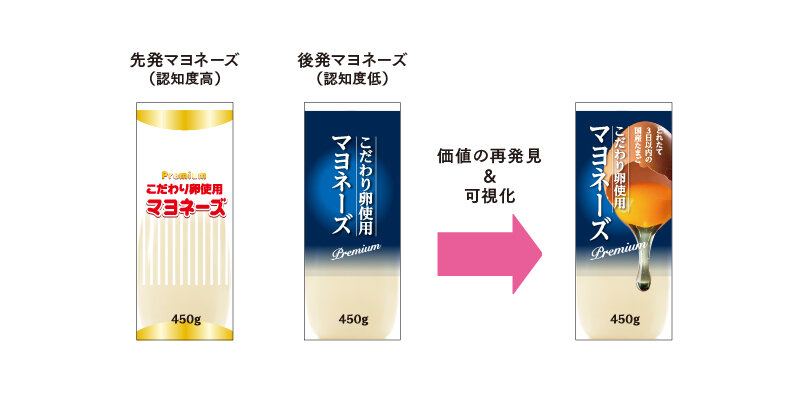

また、消費者視点での価値抽出を徹底すると、その過程で意外な価値が見つかることもあります。例えば、あるメーカーのマヨネーズはパッケージに大きく、「3日以内にとれた国産新鮮卵だけを使用している」と記載しています。しかし実のところ、こういった卵を使用すること自体は、以前から他社も同様に行ってきたことです。業界では当然であり、あえて打ち出している商品はありませんでした。だからこそ、その事実を消費者は知らないという点に目を付けて、独自に発信をスタート。すると、メーカーにとっての当たり前が消費者にとっては新しい価値として受け取られ、販売数がアップし、ブランド構築にまで至ったのです。これは正しく、消費者視点で足元に眠っていた価値を発見し、訴求できた好例です。

多くの人々の記憶に残り、選ばれ続けるために

ここからはさらに、消費者の記憶に残り、選ばれ続けるためのパッケージデザインの考え方を、3つのケースを元に見ていきましょう。

一つ目は、まだ商品ブランドが認知されず、定着化していない場合。目指すべきは、認知拡大を最大の目的として、リピート購入につながるデザインです。そこで重要なのが、記憶に残るアイキャッチ=目印を作ること。基本的に消費者は、パッケージの細かいデザインなど覚えていません。大きく書かれた数字や写真、イラストをなんとなく覚えている……という方が大半でしょう。ですが、店頭ではそれらを目印に商品を探します。だから、なんとなくで良いので記憶に残る目印をどれだけ仕込めるかが、デザインの重要なポイントになるのです。

二つ目は、長年売れ続けている商品のパッケージをマイナーチェンジする場合。目指すべきは、すでに記憶されているイメージを崩すことなく、時代に合わせた進化を遂げ、さらなるリピート購入につながるデザインです。そのため、まずは現状のデザインにおいて継承すべきブランド資産を整理。その上で改善点を洗い出し、既存顧客が違和感を持つことなく、どこか洗練されたと感じられるレベルに調整していくのです。長年のファンが店頭で迷子にならない程度にブラッシュアップを続け、商品の良さを伝え続けるのは、ロングセラー商品のパッケージデザインならではの難しいポイントです。

三つ目は、数ある競合商品の中から、頭一つ抜け出したい場合。目指すべきは、“らしさ”から脱却し、少しの違和感を持って他との差別化を図ることで、消費者の記憶に残るデザインです。商品パッケージにはカテゴリーごとに、それが何の商品か一目で分かる“らしさ”が存在します。そこから目立とうとして大きく外れると、何の商品か分からず買ってもらえないという逆効果に。しかし、枠に収まりすぎると、横並びで埋もれてしまいます。そこで、感覚的には3歩進んで2歩下がるぐらいのイメージで。その飛び出した一歩から生まれる小さな違和感が、独自性となって消費者の目を引き、記憶に残る、愛され続ける未来へとつながるのです。例えば、スーパーの塩昆布売り場を見ると、一つだけ部長のキャラクターを使った少々異色なデザインの商品がありますよね? あれは正に、小さな違和感の成功例と言えるでしょう。

理想のデザインを目指して、パッケージ担当者がやるべきこと

最後に、ここまで述べたようなパッケージを作り上げるために、担当者は何をすべきでしょうか? 最も重要なのは、メーカーの商品担当者と、実際にデザインを行うデザイナー間での意思共有です。それも、ただ「どういうデザインにしたいか?」という話だけではなく、もっと根本的な部分から。その商品の特徴やターゲットはもちろん、そもそもの開発の経緯や、何のためにこの商品が存在するのか? 商品を通して誰をどう幸せにしたいのか? メーカーとしてその商品をどういう位置付けにしたいのか? といったことまで、デザイン設計の核となる情報を広く深く共有し合うことが大切なのです。

また、よくある「カワイイ感じ」「カッコよく」「高級感を出して」といった感覚は人によって異なるので、相手がどういったものを意味しているのか? 具体的なイメージを共有化するためのコミュニケーションも、積極的に取る必要があると言えるでしょう。

メーカーの商品担当者とデザイナーはぜひ、発注者と受注者ではなく、一緒にものづくりをするパートナーだという意識を持って。お互いに目線を合わせて取り組めば、おのずとその先に、消費者の心を掴んで離さないパッケージデザインが出来上がるはずです。