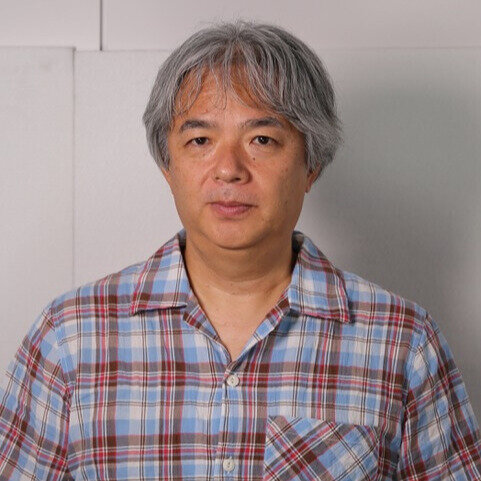

株式会社分室西村|代表取締役

西村 康朗 様

株式会社オリコミ(現オリコム)を経て、1990年に株式会社博報堂に入社。プロモーションプランナー、プロモーションディレクター、統合プロモーション部長、クリエイティブ・ソリューション局長代理などを歴任。2017年には社内ベンチャーのCueworksを設立。2020年より現職。

目次

リテールマーケティングに見る売り場×パッケージ連動の重要性

消費者が多様化・細分化される近年、小売(リテール)のマーケティングはより重要性を増しています。特に、昔も今も大きなマーケットである実店舗においては、消費者の心をつかむ売り場づくりが課題です。そこで、クリエイティブとマーケティングに精通する専門家に、店頭販売を軸にしたリテールマーケティングの重要性や大事にすべきポイントを聞きました。

小売に特化したマーケティング、リテールマーケティングとは?

リテールマーケティングとはその名の通り、リテール(小売)業に特化したマーケティングを指します。店舗のレイアウトやディスプレイ、チラシ、レシート広告等々、小売業ならではのオフラインツールを総合的に活用することで、消費者のニーズや行動をつかみ、購買体験を向上させて、売り上げアップを図ることを目的としています。

昨今、買い物の手段として定着してきたEC(ネット販売)もリテールには含まれますが、モノを売るためにはまず、店頭販売が重要。総合的に見て日本はまだまだリアル店舗のほうが強い傾向にあるということもあり、昔も今も変わらず、マーケティングのメインステージはこのリテールマーケティングであると言えるでしょう。

尚、日本マーケティング協会は2024年1月、34年ぶりにマーケティングの定義を刷新しました。旧定義では「競争」がキーワードでしたが、新定義では「持続可能性」がキーワード。つまり、企業は短期的でも売れればいいという考え方から脱却し、「売れ続ける」ことを真剣に考える必要があるということです。今後リテールマーケティングにおいても、新定義にある「売れ続ける」ための仕組みづくりがカギになります。

店頭で心をつかむには、パッケージや販促物の“主語”に注意

消費者としてスーパーやコンビニなどの店頭で商品を選ぶ際、パッケージはもちろん、POPやポスターなどの販促物に書かれているキャッチコピーやブランドメッセージを参考にすることも少なくないと思います。その際に注意してみてほしいのが、“主語”です。多くの場合、キャッチコピーやメッセージは商品そのものの特徴や機能を示す内容で、主語は商品となっています。

ここでより効果的に訴求したいと考えるなら、主語にすべきなのは商品ではなく、消費者。店頭に並ぶ同じような商品の中からどれか一つを選ぶとなった時、消費者は「その商品がどのように優れているのか」というよりは、結局のところ「その商品を買うことで自分にどのようなメリットがあるのか」が気になるからです。

例えば、某大手メーカーのビールのキャッチコピーは、味や香り、製法といった自社製品の魅力に一切触れていません。コピーの主語は消費者で、「このビールを飲んだら自分はどうなれるのか?」といったことをイメージさせる、ポジティブな気分になれる一言が綴られています。

自社製品を訴求するにあたり、現状はUSP(※1)が一般的ですが、消費者はCBP(※2)を求めている。そういった視点で、これからはその商品ならではの魅力からもう一歩踏み込んだ、消費者目線のメリットを届けることが重要なのです。

※1 Unique Selling Propositionの略。自社の製品やサービスが持つ独自の強みを訴求すること。

※2 Core Benefit Propositionの略。自社の製品やサービスの中核となる利便性を訴求すること。

“未来へのワクワク感”と“客観性”も重要な視点

さて、ここで店頭販売とEC(ネット販売)の違いについて考えてみましょう。最も大きな違いは、「セレンディピティ(偶然の出会い)」があるかどうかです。これは、店頭で買い物をする際の一番の醍醐味だと言っても過言ではありません。

ある商品を買いたいと思った時、ECでは目的の商品をダイレクトに検索し、購入ボタンを押すだけで完了します。一方で、店頭では目当ての商品の周りに他の商品も並んでおり、自然と視界に入ってきます。すると、目当ての商品よりも隣に並ぶ商品のほうが良さそうに見えて手に取り、結果的にそちらを購入した……という経験は、誰もが一度や二度はあるのではないでしょうか。

本来の目的ではなくても、偶然の出会いで“ピン”と来させる、“ワクワク”させる。そんな仕掛けができているかどうかが、売り場づくりの重要なポイントなのです。では、そのワクワクの正体は何かと言うと、「想像していたよりも、ちょっと良い未来が見えた」という感覚。販促物やディスプレイ、接客などを通じて、今よりも良い未来のイメージを提供することが重要なのです。

また、店頭販売でもう一つ大切なことが、“客観性”。例えば洋服を選ぶ際、ブランドやデザイン、色など人それぞれ好みがあると思いますが、実はそれだけでは購入に至りません。「今売れています!」「店長オススメ!」と書かれたPOPをよく見かけるように、自分以外の意見や評判が、大きな後押しになるのです。

要するに、消費者は自分の「好き」と他者の「良い」が符合したモノを買う傾向にあるということ。「昨日、この服買っちゃった」というような会話をよく耳にしますが、ここでいう「買っちゃった」は自分の意思だけではなく、他者の薦めもあって買ったという意味も含まれていますよね。つまり、「買っちゃった」と言ってもらえる売り場を意識することが大切なのです。

買って帰った後に続く生活や、関係性づくりも視野に

ここまで店頭での消費者体験について話してきましたが、今後さらに考えていくべきなのが、買って帰った後のこと。

例えば、最近市販されているティッシュペーパーは、一昔前のものに比べて箱のデザインがシンプルで、スタイリッシュになっているものが多い印象です。それは、購入後に自宅で使う際、そのまま置いても部屋に馴染むように考えてつくられているから。店頭では商品を選ぶ際に決めてとなるような売り文句も、自宅で使うタイミングにはもう不要ですし、うるさく感じてしまいますよね。これからのパッケージはこうした、家に持ち帰った後を考えてデザインされているかどうかも、一つのポイントになるでしょう。

また、家に持ち帰った後という観点でもう一つ、二次元コード付きのパッケージも主流になると予想しています。冒頭で話した通り、これからは「売れ続ける」ための仕組みづくりが重要。そのために、二次元コードを読み込んだ先に現れる特設サイトや動画サイトで、プロモーションを展開するのです。

二次元コードの飛び先で、製品の素材へのこだわり、開発までのストーリー、環境問題への取り組みなど、生産者の想いが詰まったコンテンツを発信する。それに共感した消費者は「良い買い物をした!」と心を動かされ、その商品やブランドのファンになり、リピート購入する……というシナリオは十分にあり得ます。

尚、前段で商品のキャッチコピーやブランドメッセージの主語は消費者が望ましいと話しましたが、上記のようなコンテンツの主語は、商品=生産者がベストです。商品に興味を持って二次元コードを読み込んだ消費者は、その商品やブランドがどのようなポジションを目指しているのかを知りたいと思っています。だからこそ、生産者自身が主語となって、作り手の考えや思いを真っ直ぐに伝えることが有効であり、消費者の心に響くのです。

このように、店頭から自宅へと場所を移し、さらにより良い関係性を深めていく。こうした仕掛けづくりも、これからのトレンドとしてぜひ考えてみてください。